突如降りかかってきた孤独死の相続手続きにお困りの方をサポートする専門サイト。孤独死にまつわる遺産調査・遺産分割の方法・相続放棄を網羅的に解説します!

孤独死の相続手続き専門サイト

孤独死の遺産相続サポート

東京オフィス 東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階(上野駅)

町田オフィス 相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階(町田駅)

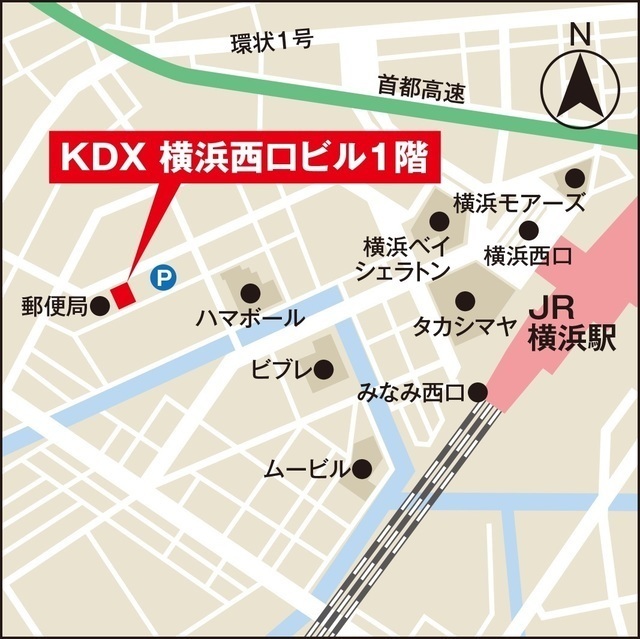

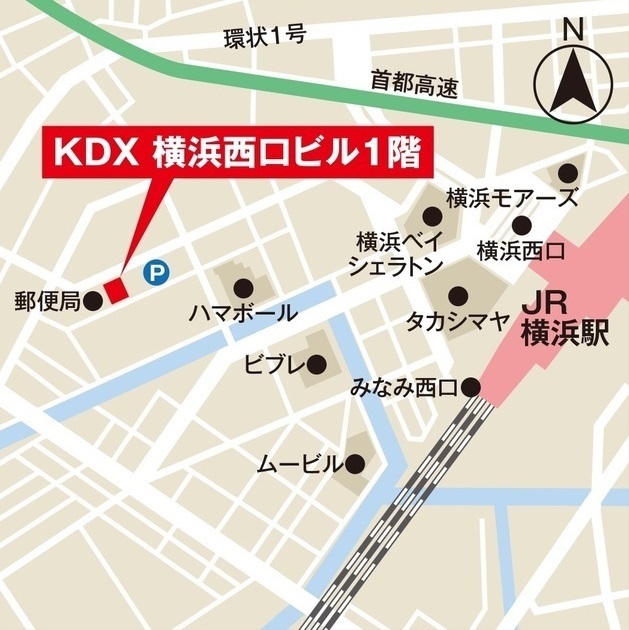

横浜オフィス 横浜市北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階(横浜駅)

(運営:行政書士法人よしだ法務事務所)

業務エリア:東京を中心として神奈川・千葉・埼玉まで対応!

孤独死の葬儀代は誰が払うのか

孤独死の葬儀代について

孤独死で非常に厄介な問題が、葬儀代の費用負担についてです。

身寄りがなく、近くに頼れる人がいないからこそ発生してしまうのが孤独死ですから、故人のために葬儀代を払ってくれる人が誰もいない場合が出てきます。

実際のところ、他の方はどのようにして葬儀代を捻出しているのか。

当事務所が受けてきた孤独死の相談事案をもとに解説していきたいと思います。

目 次

≫ 葬儀代の相場はいくらくらい?

≫ 葬儀代の支払い義務者とは

≫ 香典は誰もの?

≫ 直葬を選択をする人が増えている

≫ 孤独死の葬儀代について実務上の取り扱いは?

≫ 孤独死の葬儀代まとめ

葬儀代の相場はいくらくらい?

葬儀代の支払い義務者とは

葬儀代は誰が払うもの?

結論から言ってしまうと、葬儀代の支払い義務者は「喪主」です。

喪主が払うのは当たり前のように聞こえるかもしれませんが、これは重要な解釈です。「喪主」に支払い義務がある以上は、他の相続人には基本的に葬儀代の支払い義務はありません(葬儀代は相続債務ではない)。

つまり、孤独死などで「とりあえず葬儀代を立て替えておこう。」という考えで、葬儀を行ったとしても他の相続人に請求するような法律上の規定は存在しないことになります。

ただし、一般的には葬儀代は相続財産から払うという考え方がありますので、実務的にみても遺産分割の中で葬儀代を精算してもらうようにされる場合が多いと思います。

香典は誰もの?

香典の取り扱い

葬儀代の負担と同時に気になるのが香典の取り扱いです。香典は相続財産に含まれて、遺産分割の対象となってしまうのでしょうか。

これについては、明確な答えがあります。

香典は、亡くなった方の霊を供養する目的として贈られるものであり、意味合いとしては喪主の負担を軽くするため喪主への贈り物と解釈されます。

つまり、香典は相続財産ではなく、喪主が受け取るべきものだと考えられますので、香典については喪主が受け取ってもらえば問題ありません。

≫香典は相続財産に含まれるか

ちなみに、香典は喪主への贈り物(贈与)という考え方ですが、慣例上の儀式として行われるもので税金を課税するのに馴染まないとして、常識の範疇での香典に対しては贈与税は課税されない取り扱いとなっています。

直葬を選択をする人が増えている

直葬の方法

葬儀を必ずやるべきという昔の常識は形を変えて、いまでは直葬の方法を選択する方も増えています。

直葬とは、通夜や告別式を行わず、火葬の方法のみで行うことをいいますが、儀式を省略するため、費用を最小限に抑えることができます。

≫孤独死の処理にかかる費用の目安

特に孤独死のような身寄りの親族や友人が少ないケースだと、静かに行える直葬の方が向いているかもしれません。

孤独死の葬儀代について実務上の取り扱いは?

近しい親族が亡くなった場合には、葬儀代の負担は家族で話し合って決めればいいのですが、孤独死の場合には疎遠にしていた親族同士で話し合いをしなければならず、そう簡単にはいきません。

実務的なお話をします。

相続する場合には、相続財産の中から立て替えた葬儀代を多く取得される場合がほとんどです。前述したように、本来葬儀代は喪主が払うべきものですが、一般的には「葬儀代は相続財産から支払うべきもの」という考え方が定着していますので、葬儀代を立て替えた分を多く受け取ったとしてもまず異論を言ってくる人は出てこないです。

ただ、中には常識が通用しない人もいますから、稀に相続財産から葬儀代を払うことに文句を言ってくることがあります。その場合は仕方ないのでその人以外で葬儀代を負担する形にして対応するようにしています。

相続放棄する場合には、これは残念ながら費用を捻出する原資がありませんので、喪主の方が負担することが多いです。過去の相談事例を見ても、他の相続人に葬儀代を請求したという話は聞いたことがありませんので、おそらく喪主の方が諦めて葬儀代の全額を負担しているものだと思います。

孤独死の葬儀代まとめ

孤独死の場合での葬儀代についてはとても悩ましい問題です。

個人的な見解ですが、孤独死のケースだと相続財産がどの程度あるかわからないことも多いと思いますので(もしかしたら借金があって相続放棄する可能性も)、できる限り葬儀は小規模に行って(直葬も選択肢に入れる)費用をかけないようにされることをお勧めします。

その方が、もし相続財産がなかったり、他の相続人が負担してくれなかった場合であっても、喪主の負担を軽減することができます。また、あまり大規模に葬儀をやってしまうと、他の相続人から「なぜこんなにお金をかけてやるんだ。」といったクレームを受けてしまう可能性も出てくるからです。

孤独死の場合では、故人のことを考えることも重要ですが、遺された親族のことも考えてみんなが納得できるような選択を見つけることが大切なのかもしれません。

なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓

孤独死による相続手続きのことなら当事務所へお任せください!

突然の連絡により相続人となってしまった方を当事務所がサポートします!

「ご自身の親を孤独死で亡くされてしまった。」

「叔父が亡くなったと役所から通知がきた。」

「疎遠にしていた親族が亡くなったと電話がきた。」

「遺体の引き取りについて警察から連絡があった。」

このような特殊な相続事案でお困りでしたら、当事務所までご相談ください。

全くわからないゼロからの相続であっても、遺産調査からお客様の相続手続きを解決に導きます。

また、孤独死で問題となる事故物件処分についても対応しておりますので、総合的に解決できる事務所をお探しでしたら是非一度、当事務所までご相談ください!

専門性をもった当事務所の国家資格者がお客様の問題を、一緒に解決してみせます。

ご依頼は、各オフィスまで直接お問い合わせください!

孤独死に関する記事

≫孤独死の相続手続きが難しい理由

≫孤独死の相続手続きの流れ

≫まずは何からはじめるべきか

≫相続人の把握(相続人間で情報共有)

≫遺産の調査(自宅内の捜索)

≫相続放棄の検討

≫遺産分割協議

≫相続財産の解約と名義変更

≫自宅内の遺品整理

≫自宅の売却処分or賃貸解約

≫税務申告

≫孤独死の定義・データ

≫孤独死で多い死因と発生原因

≫孤独死の発見から葬儀まで

≫孤独死の葬儀代は誰が払うのか

≫孤独死の処理にかかる費用の目安

≫孤独死の相続開始日(推定死亡日)

≫孤独死での相続人の調べ方

≫遺品から見つけるべき大切な書類とは

≫プラス財産の調査方法

≫マイナス財産の調査方法

≫孤独死での相続放棄の選択

≫孤独死での相続放棄の3ヶ月期間伸長

≫孤独死があった自宅の遺品整理

≫孤独死の後始末(特殊清掃)

≫孤独死が事故物件に該当するか判断基準

≫孤独死があった家は売却処分できるのか

≫孤独死があった賃貸物件の解約・損害賠償

≫孤独死保険とは

≫孤独死と遺産相続

相続に関する記事

≫普通失踪と特別失踪とは

≫相続人で相続財産を分ける方法

≫胎児の相続権

≫法定相続人の範囲

≫法定相続分の計算方法

≫養子の相続権

≫内縁の配偶者と相続権

≫認知症の相続人がいる相続手続き

≫行方不明の相続人がいる相続手続き

≫未成年者の相続人がいる相続手続き

≫特別代理人の選任申立て

≫相続手続きと戸籍謄本の制度

≫遠方の戸籍謄本を取得する方法

≫死亡届と相続手続き

≫遺産分割協議の流れと進め方

≫生前のうちに相続放棄できるか

≫相続関係から離脱する2つの方法

≫相続不動産を換価分割する方法

≫換価分割の進め方と注意点について

≫換価分割での売り方と売却方針

≫相続不動産の換価分割まとめ

≫遺言が見つかっても遺産分割協議はできるのか

≫嫡出子と非嫡出子の法定相続分の違い

≫相続登記とは

≫相続開始後の賃料収入は誰のもの?

≫名義預金と相続について

≫借金も相続してしまうのか

≫香典は相続財産に含まれるか

≫被相続人の借金・債務の調査方法

≫未払いの病院代や光熱費は相続する?

≫葬儀費用は相続人に支払い義務がある?

≫準確定申告とは

≫海外在住の相続人がいる遺産分割

≫相続欠格とは

≫相続人の廃除とは

≫相続財産に含まれるもの

≫みなし相続財産とは

≫死亡保険金は相続税の課税対象か

≫死亡退職金は相続税の課税対象か

≫単純承認に該当する行為

≫限定承認とは

≫自筆証書遺言とは

≫秘密証書遺言とは

≫公正証書遺言とは

≫寄与分とは

≫特別受益とは

≫遺言書の検認手続きについて

≫自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

≫遺留分とは

≫遺留分の放棄とは

≫相続放棄とは

≫相続放棄の申述方法

≫相続放棄の3ヶ月の期間伸長

≫3ヶ月経過後の相続放棄

≫相続放棄の撤回・取り消し

≫権利証を紛失した場合の相続登記

≫被相続人名義の預貯金口座の凍結

≫相続により凍結された預貯金口座の解約方法

≫預貯金口座の相続手続きまとめ

≫相続放棄と生命保険金

≫相続手続きの流れ

≫相続放棄と空き家の管理責任問題

≫代償分割とは

≫相続登記の期限

≫相続登記にかかる費用

≫遺産分割による相続登記

≫遺言による相続登記

≫遺贈の登記とは

≫相続税の申告義務者

≫相続税の申告期限

≫相続税の納付期限

≫小規模宅地等の特例とは

≫遺産分割協議が整わない相続税申告

≫相続税申告に必要な残高証明書と取引明細

≫株式・証券の相続手続きの方法

≫旧相続税と新相続税の比較

≫遺言を書くメリット・デメリット

≫遺言を絶対に書いておくべき人とは

≫遺言執行者とは

≫特別の方式による遺言とは

≫公正証書遺言の作成方法

≫遺言と意思能力の問題

≫無効とならないような自筆証書遺言

≫親に遺言を書いてもらうためには

≫遺言を書き直すことはできるか

≫公正証書遺言作成にかかる公証人手数料

≫遺言の一部変更・訂正の方法

≫遺言を紛失してしまったら

≫遺言の撤回・取り消しの方法

≫遺言に不動産を載せる際の注意点

≫付言事項とは

≫2通以上の遺言が見つかったら

≫相続税の分割払い

≫相続税の物納とは

≫相続税の配偶者控除とは

≫相続税の未成年者控除とは

≫相続税の障害者控除とは

≫相続税の申告をしなかったら

≫遺贈寄付とは

≫遺言で相続人以外に遺贈する注意点

≫「相続させる」趣旨の遺言とは

≫相続時精算課税制度とは

≫遺言の受取人が先に死亡したら

≫遺言の作成を専門家へ依頼するメリット

≫負担付き遺贈とは

≫遺産分割を放置するデメリットは

≫代襲相続と数次相続の違い

≫暦年贈与とは

≫二次相続を意識した遺産分割とは

≫養子縁組を使った相続税対策

≫売れない空き家問題

≫遺産分割調停とは

≫遺産分割調停の申立て方法

≫遺産分割調停に基づく相続財産の名義変更

≫遺言に基づく相続財産の名義変更

≫包括遺贈と特定遺贈の比較

≫遺贈と死因贈与の違い

≫換価分割で発生する税金

≫換価分割と譲渡所得税・みなし取得費

≫除籍謄本とは

≫改製原戸籍とは

≫資格者による職務上請求書の戸籍・住民票取得

≫相続手続きと専門家の関わり

≫相続手続きと行政書士

≫相続手続きと司法書士

≫相続手続きと弁護士

≫相続手続きと税理士

≫相続手続きと信託銀行

≫疎遠な相続人との遺産分割の進め方

≫成年後見制度とは

≫法定後見と任意後見の違い

≫後見人と遺産分割協議をする問題点

≫遺産分割協議後に相続財産が見つかったら

≫期限が存在する相続手続きまとめ

≫遺産分割協議書の作成方法

≫遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違い

≫換価分割・代償分割・現物分割の比較

≫普通養子縁組と特別養子縁組

≫団体信用生命保険と抵当権抹消

≫公正証書遺言の検索方法と調査

≫法定相続情報証明制度

≫法定相続情報一覧図の申請方法

≫法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い

≫高齢者消除

≫同時死亡の相続関係

≫準正

≫半血の兄弟の相続分について

≫相続財産管理人

≫法定相続登記後に遺産分割をしたら

≫数次相続が発生した場合の相続登記

≫相続分の譲渡

≫遺産分割協議のやりなおしはできるか

不動産売却に関する記事

≫相続した不動産売却の流れ

≫相続した不動産の相場調査の方法

≫相続不動産の「換価分割」とは

≫売却の前提に必要な相続登記

≫売却する相続不動産の名義は誰にすべきか

≫相続不動産の売却先は個人?不動産業者?

≫相続した共有持分のみ売却できるか

≫住宅ローンが残った相続不動産を売る方法

≫相続した借地付きの建物を売却する方法

≫相続した底地を売却する方法

≫相続した戸建てを売却する注意点とは

≫相続したマンションを売却する注意点とは

≫相続人同士が遠隔地の場合の相続不動産売却

≫遠方の相続不動産を売却する方法

≫売りたい相続不動産の中で亡くなった場合

≫売りたい相続不動産が再建築不可の場合

≫売約予定の相続したマンションの管理費の支払い

≫相続した建物が未登記でも売却できるか

≫相続した土地の売却に測量が必要な理由

≫隣地と仲が悪い場合の測量問題

≫相続不動産の売却にかかる経費一覧

≫不動産売却にかかる仲介手数料

≫司法書士の相続登記費用

≫建物解体工事の費用相場

≫残置物撤去業者の費用相場

≫遺品整理業者の費用相場

≫測量士・土地家屋調査士の測量の費用相場

≫不動産売買契約書に貼る収入印紙額

≫相続した空き家の売却と譲渡所得税

≫みなし取得費を使った譲渡所得税の計算

≫不動産の登記簿謄本の取得方法

≫不動産の登記簿謄本の読み方と解説

≫抵当権設定登記と抵当権抹消登記

≫建物表題登記と建物滅失登記

≫土地の分筆登記と合筆登記

≫登記済権利証と登記識別情報

≫相続を原因とする空き家問題

≫空き家対策特別措置法

≫空き家を放置するデメリット

≫相続した空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除

≫低廉な空き家の仲介手数料改正

≫相続した不動産売却の流れ

≫不動産売買における手付金

≫3つの媒介契約の比較

≫公簿売買とは

≫重要事項説明書とは

≫区分建物

≫セットバック

≫借地権

≫旧借地法と新借地法の違い

≫瑕疵担保責任

≫危険負担

≫建ぺい率

≫容積率

≫建築確認

≫残金決済

≫公示価格

≫固定資産税評価額

≫路線価

≫評価証明書と公課証明書の違い

≫区分所有者変更届

≫住宅用家屋証明書

各オフィスへのアクセス

お気軽に最寄りのオフィスへお問合せください!!

〒110-0015

東京都台東区東上野4-16-1

横田ビル1階

〒252-0318

相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階

〒220-0004

横浜市西区北幸2-10-36

KDX横浜西口ビル1階(駐車場有)

サイドメニュー

当グループ代表からお客様へ

孤独死にまつわる相続手続きは、多岐に渡る専門知識が必要な非常に難しい業務です。

死後間近の自宅内立ち入り等、我々専門家によっても精神的につらい業務ですが、弊所の国家資格者がお客様の問題解決に向けて全身全霊で立ち向かいます!

メディア・取材実績

「NHKクローズアップ現代」

「AERA(アエラ)/相続編」

「経営の原理原則を貫くニッポンの社長たち」、他多数

孤独死相続の専門家の東京代表

当社松浦代表が「感動、仕事人。HIKOMA」の取材を受けました。

インタビュー記事についてこちらからご覧いただけます。

当事務所の画像集

東京オフィス

町田オフィス

横浜オフィス

業務対応エリア

東京都を中心として一都三県に業務対応!遠方の売却処分もご相談下さい!

東京都内

新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他

神奈川・千葉・埼玉

横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市、千葉県・埼玉県全域

日本全国の不動産に対応!

当事務所では、日本全国の不動産に対応していますので、遠方の不動産を相続された場合も是非ご相談ください!