突如降りかかってきた孤独死の相続手続きにお困りの方をサポートする専門サイト。孤独死にまつわる遺産調査・遺産分割の方法・相続放棄を網羅的に解説します!

孤独死の相続手続き専門サイト

孤独死の遺産相続サポート

東京オフィス 東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階(上野駅)

町田オフィス 相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階(町田駅)

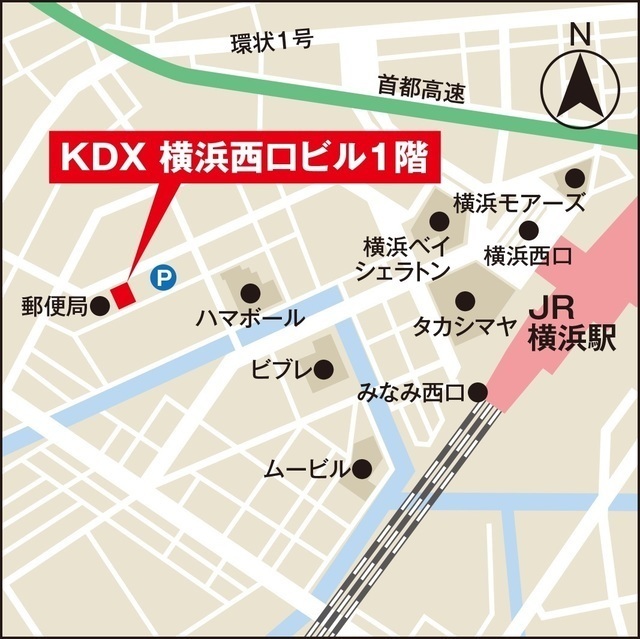

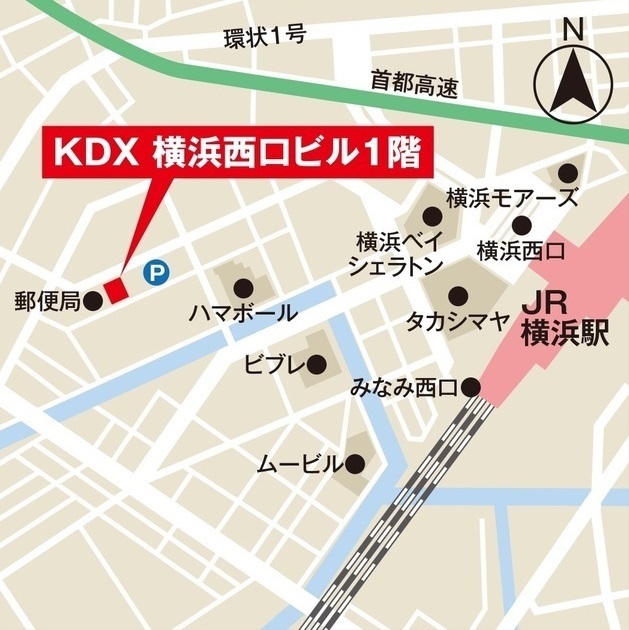

横浜オフィス 横浜市北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階(横浜駅)

(運営:行政書士法人よしだ法務事務所)

業務エリア:東京を中心として神奈川・千葉・埼玉まで対応!

売却の前提に必要な相続登記

相続登記で名義変更後に売却

相続登記とは、被相続人の名義のままである不動産の名義を相続人の名義へ変更する登記手続きのことをいいます。

不動産の登記とは、相続によって所有者が変わっても自動的に登記が書き換えられるシステムではありません。

相続人自身が自分で登記申請をしない限り不動産の名義は被相続人のままになっています。不動産の登記は義務ではありませんが、売却をするにあたっては必ず必要なこととなります。

※売却をしない場合でも、相続登記の申請をしない限り正しい権利関係が反映されていないことになり、何かあった際にはトラブルに発展する恐れも出てきます。

なぜ売却の前提として相続登記をしなければいけないか

前述したとおり、相続した不動産を売却(換価分割)するためには、前提として必ず相続登記を申請しなければいけません。その理由は何なのでしょうか?

相続が発生して、すぐに不動産を売るのなら、わざわざ相続登記を申請して相続人の名義へ変更するのではなく、亡くなった方の名義のまま新しい買主へ直接名義を変更すればいいように思ってしまいます。その方が、手間も登記費用もかかりませんし、新たな買主にさえ名義を変更してしまえば誰も困る人はいなそうですし、問題もなさそうです。

しかし、この方法は登記の大前提の考え方に反するため許されません。

登記は中間省略を許さない

実体的な話をすれば、「被相続人⇒相続人⇒買主」という流れで権利が移転しています。権利が移転をすることを物権変動と呼びますが、この辺の法律論については難しくなるので割愛します。

この実体に即して登記をするのなら、相続登記をして相続人へ名義変更をしてから、買主へ売買による所有権移転登記を申請すべきです。

先ほどの話で、亡くなった方から買主へ直接名義変更をした方がいいように思ってしまう、とお話をしましたが、この方法で登記申請をするのを認めてしまうと、「被相続人⇒買主」という登記が生まれて、中間の相続人の登記が省略されてしまうことになります。

不動産の物権変動の過程を全てきちんと載せて公にする意味合いがある登記制度には、中間省略禁止という考え方がありますので、中間の過程である相続人を省略することは、登記上の考え方として許されないのです。

つまり、例えすぐに売ってしまって一瞬しか権利を取得しないような相続人であったとしても、その一瞬だけ取得した過程を忠実に登記簿に落とし込まなければいけませんので、中間の相続登記を省略することはできないのです。

よって、売却をする前提として、必ず相続登記を申請して、中間の相続人の登記を反映させなければ、売却をすることができません。

相続登記は法務局へ申請する

では、その相続登記はどのように行えばいいのでしょうか。

相続登記の申請には、登記申請書を作成して様々な添付書類を用意する必要があります。

登記申請後、法務局が審査をして登記が完了となります。誰でも簡単に名義変更の登記ができてしまうと、詐欺や他人が勝手に登記をしたりして大きな混乱が生じる可能性があります。よって、法務局も提出された書類をもとに厳格に審査をおこなっています。相続登記の申請は登記の専門家である司法書士に依頼をしておこなってもらいます。

※相続登記の申請自体は自分でおこなうことは可能ですが、申請をするまでに準備をしなくてはならない書類収集という作業が非常に大変だといわれています。時間も手間もかかりますので、無理をせずに専門家へ依頼をするのが賢明でしょう。

相続登記をしないで放置してしまうと・・・

相続登記をしないまま放置をしてしまうと後々非常に面倒な事態になることもあります。次のような例は、実際に起きてもおかしい話ではありません。

Aさんの父が亡くなり、Aさんは父が住んでいた実家の土地と建物を売却しようと思いましたが、その不動産の名義を調べたところ、はるか昔に亡くなっていた祖父の名義のままになっていました。

祖父の名義のままではこの不動産を売却することはできないのでAさんの名義に変える必要があります。そこでAさんは祖父の相続人を調べていくと、父が3人兄弟の長男でありその下にいる次男と三男(叔父)もすでに亡くなっていました。

しかし、叔父にはそれぞれ子供がいたので連絡を取ろうとしましたが、2人のうち1人には会うことができませんでした。やっと会うことができた1人の子供には、「不動産の名義を Aさんにしても構わないけど、売却した不動産の代金の半分を払ってくれるのであれば遺産分割協議書に印鑑押してもいいよ。」と、むちゃくちゃなことを言われました。

結局 Aさんは、実家の土地と建物の売却を諦めることにしました。その後Aさんは、住んでもいない空家となった実家の固定資産税を払い続けることになってしまいます。

祖父が亡くなった時にしっかりと相続登記をおこなっておけばこんなことにはなりませんでした。放置をしたことによって、その後の相続人が苦労する羽目になってしまいます。相続が発生する毎に、相続人は枝分かれをして数が増えていきます。また、代が離れれば離れるほど関係性も薄くなり連絡を取り合うこともなくなるでしょう。

この話から、相続登記をしないまま放置をしてしまうと非常に面倒なことになることがおわかりいただけるかと思います。

3つの相続登記の方法

相続登記は大きく分けると3つの方法に分かれてきます。

①遺言書に従う

遺言書があれば故人の意思にそって遺言書に書かれている内容の通りに遺産を分けます。

②法定相続どおりに分ける

遺言書がない場合などには、法律により決められた持分どおりに分ける法定相続という方法があります。

③遺産分割協議で決める

相続人全員で協議をおこない遺産の分割方法を決める遺産分割協議というものがあります。

いずれかの方法で相続する不動産を管轄する法務局へ相続登記の申請をおこないます。法務局は申請内容をチェックして審査をおこない無事審査が終わると相続人の名義へ変わります。おおよそ申請から審査完了まで1週間程度の日数を要します。

※時期によってはもっと早く終わったりそれ以上かかる場合もあります。

すぐに売るなら相続人のうち1人に名義変更をしてもいい

相続登記においては、不動産の売却後に代金を受け取る相続人全員の名義へ変更する方法もありますが、便宜上、相続人のうちの1人だけが名義変更をすれば問題ありません。

1人だけが名義変更をした後、換価分割による方法をとって相続人全員に売却代金を分割すれば問題はないということです。また、売買取引においても、売主(名義変更をおこなう相続人)が1人になるため手続きがスムーズに運びます。もし、相続人が5人いた場合に、5人全員の名義へ変更していると売主が5人いることと同じことになりますので、 非常に面倒なことになるでしょう。

売却するなら遺産分割の段階から専門家へ相談を

相続した不動産を売却・換価分割するなら、遺産分割の段階から専門家へご相談することをオススメします。

なぜなら、何もわからないまま登記手続きだけを完了させてしまい、いざ売却しようと思ったら遺産分割協議書に換価分割の明示がなされていないことが判明、こんなことになれば相続人間で売却代金を振り分ける段階で贈与税が発生してしまう可能性があります。

相続不動産を売却するためには、適切な方法をもってスタートからゴールラインを見越して手続きを進めていかなければいけません。

わからないまま進めてしまうのではなく、専門家から適切なアドバイスを受けたうえで進めていくことが、トラブルなく全てを完了させるために必要になってきます。

なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓

孤独死による相続手続きのことなら当事務所へお任せください!

突然の連絡により相続人となってしまった方を当事務所がサポートします!

「ご自身の親を孤独死で亡くされてしまった。」

「叔父が亡くなったと役所から通知がきた。」

「疎遠にしていた親族が亡くなったと電話がきた。」

「遺体の引き取りについて警察から連絡があった。」

このような特殊な相続事案でお困りでしたら、当事務所までご相談ください。

全くわからないゼロからの相続であっても、遺産調査からお客様の相続手続きを解決に導きます。

また、孤独死で問題となる事故物件処分についても対応しておりますので、総合的に解決できる事務所をお探しでしたら是非一度、当事務所までご相談ください!

専門性をもった当事務所の国家資格者がお客様の問題を、一緒に解決してみせます。

ご依頼は、各オフィスまで直接お問い合わせください!

孤独死に関する記事

≫孤独死の相続手続きが難しい理由

≫孤独死の相続手続きの流れ

≫まずは何からはじめるべきか

≫相続人の把握(相続人間で情報共有)

≫遺産の調査(自宅内の捜索)

≫相続放棄の検討

≫遺産分割協議

≫相続財産の解約と名義変更

≫自宅内の遺品整理

≫自宅の売却処分or賃貸解約

≫税務申告

≫孤独死の定義・データ

≫孤独死で多い死因と発生原因

≫孤独死の発見から葬儀まで

≫孤独死の葬儀代は誰が払うのか

≫孤独死の処理にかかる費用の目安

≫孤独死の相続開始日(推定死亡日)

≫孤独死での相続人の調べ方

≫遺品から見つけるべき大切な書類とは

≫プラス財産の調査方法

≫マイナス財産の調査方法

≫孤独死での相続放棄の選択

≫孤独死での相続放棄の3ヶ月期間伸長

≫孤独死があった自宅の遺品整理

≫孤独死の後始末(特殊清掃)

≫孤独死が事故物件に該当するか判断基準

≫孤独死があった家は売却処分できるのか

≫孤独死があった賃貸物件の解約・損害賠償

≫孤独死保険とは

≫孤独死と遺産相続

相続に関する記事

≫普通失踪と特別失踪とは

≫相続人で相続財産を分ける方法

≫胎児の相続権

≫法定相続人の範囲

≫法定相続分の計算方法

≫養子の相続権

≫内縁の配偶者と相続権

≫認知症の相続人がいる相続手続き

≫行方不明の相続人がいる相続手続き

≫未成年者の相続人がいる相続手続き

≫特別代理人の選任申立て

≫相続手続きと戸籍謄本の制度

≫遠方の戸籍謄本を取得する方法

≫死亡届と相続手続き

≫遺産分割協議の流れと進め方

≫生前のうちに相続放棄できるか

≫相続関係から離脱する2つの方法

≫相続不動産を換価分割する方法

≫換価分割の進め方と注意点について

≫換価分割での売り方と売却方針

≫相続不動産の換価分割まとめ

≫遺言が見つかっても遺産分割協議はできるのか

≫嫡出子と非嫡出子の法定相続分の違い

≫相続登記とは

≫相続開始後の賃料収入は誰のもの?

≫名義預金と相続について

≫借金も相続してしまうのか

≫香典は相続財産に含まれるか

≫被相続人の借金・債務の調査方法

≫未払いの病院代や光熱費は相続する?

≫葬儀費用は相続人に支払い義務がある?

≫準確定申告とは

≫海外在住の相続人がいる遺産分割

≫相続欠格とは

≫相続人の廃除とは

≫相続財産に含まれるもの

≫みなし相続財産とは

≫死亡保険金は相続税の課税対象か

≫死亡退職金は相続税の課税対象か

≫単純承認に該当する行為

≫限定承認とは

≫自筆証書遺言とは

≫秘密証書遺言とは

≫公正証書遺言とは

≫寄与分とは

≫特別受益とは

≫遺言書の検認手続きについて

≫自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

≫遺留分とは

≫遺留分の放棄とは

≫相続放棄とは

≫相続放棄の申述方法

≫相続放棄の3ヶ月の期間伸長

≫3ヶ月経過後の相続放棄

≫相続放棄の撤回・取り消し

≫権利証を紛失した場合の相続登記

≫被相続人名義の預貯金口座の凍結

≫相続により凍結された預貯金口座の解約方法

≫預貯金口座の相続手続きまとめ

≫相続放棄と生命保険金

≫相続手続きの流れ

≫相続放棄と空き家の管理責任問題

≫代償分割とは

≫相続登記の期限

≫相続登記にかかる費用

≫遺産分割による相続登記

≫遺言による相続登記

≫遺贈の登記とは

≫相続税の申告義務者

≫相続税の申告期限

≫相続税の納付期限

≫小規模宅地等の特例とは

≫遺産分割協議が整わない相続税申告

≫相続税申告に必要な残高証明書と取引明細

≫株式・証券の相続手続きの方法

≫旧相続税と新相続税の比較

≫遺言を書くメリット・デメリット

≫遺言を絶対に書いておくべき人とは

≫遺言執行者とは

≫特別の方式による遺言とは

≫公正証書遺言の作成方法

≫遺言と意思能力の問題

≫無効とならないような自筆証書遺言

≫親に遺言を書いてもらうためには

≫遺言を書き直すことはできるか

≫公正証書遺言作成にかかる公証人手数料

≫遺言の一部変更・訂正の方法

≫遺言を紛失してしまったら

≫遺言の撤回・取り消しの方法

≫遺言に不動産を載せる際の注意点

≫付言事項とは

≫2通以上の遺言が見つかったら

≫相続税の分割払い

≫相続税の物納とは

≫相続税の配偶者控除とは

≫相続税の未成年者控除とは

≫相続税の障害者控除とは

≫相続税の申告をしなかったら

≫遺贈寄付とは

≫遺言で相続人以外に遺贈する注意点

≫「相続させる」趣旨の遺言とは

≫相続時精算課税制度とは

≫遺言の受取人が先に死亡したら

≫遺言の作成を専門家へ依頼するメリット

≫負担付き遺贈とは

≫遺産分割を放置するデメリットは

≫代襲相続と数次相続の違い

≫暦年贈与とは

≫二次相続を意識した遺産分割とは

≫養子縁組を使った相続税対策

≫売れない空き家問題

≫遺産分割調停とは

≫遺産分割調停の申立て方法

≫遺産分割調停に基づく相続財産の名義変更

≫遺言に基づく相続財産の名義変更

≫包括遺贈と特定遺贈の比較

≫遺贈と死因贈与の違い

≫換価分割で発生する税金

≫換価分割と譲渡所得税・みなし取得費

≫除籍謄本とは

≫改製原戸籍とは

≫資格者による職務上請求書の戸籍・住民票取得

≫相続手続きと専門家の関わり

≫相続手続きと行政書士

≫相続手続きと司法書士

≫相続手続きと弁護士

≫相続手続きと税理士

≫相続手続きと信託銀行

≫疎遠な相続人との遺産分割の進め方

≫成年後見制度とは

≫法定後見と任意後見の違い

≫後見人と遺産分割協議をする問題点

≫遺産分割協議後に相続財産が見つかったら

≫期限が存在する相続手続きまとめ

≫遺産分割協議書の作成方法

≫遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違い

≫換価分割・代償分割・現物分割の比較

≫普通養子縁組と特別養子縁組

≫団体信用生命保険と抵当権抹消

≫公正証書遺言の検索方法と調査

≫法定相続情報証明制度

≫法定相続情報一覧図の申請方法

≫法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い

≫高齢者消除

≫同時死亡の相続関係

≫準正

≫半血の兄弟の相続分について

≫相続財産管理人

≫法定相続登記後に遺産分割をしたら

≫数次相続が発生した場合の相続登記

≫相続分の譲渡

≫遺産分割協議のやりなおしはできるか

不動産売却に関する記事

≫相続した不動産売却の流れ

≫相続した不動産の相場調査の方法

≫相続不動産の「換価分割」とは

≫売却の前提に必要な相続登記

≫売却する相続不動産の名義は誰にすべきか

≫相続不動産の売却先は個人?不動産業者?

≫相続した共有持分のみ売却できるか

≫住宅ローンが残った相続不動産を売る方法

≫相続した借地付きの建物を売却する方法

≫相続した底地を売却する方法

≫相続した戸建てを売却する注意点とは

≫相続したマンションを売却する注意点とは

≫相続人同士が遠隔地の場合の相続不動産売却

≫遠方の相続不動産を売却する方法

≫売りたい相続不動産の中で亡くなった場合

≫売りたい相続不動産が再建築不可の場合

≫売約予定の相続したマンションの管理費の支払い

≫相続した建物が未登記でも売却できるか

≫相続した土地の売却に測量が必要な理由

≫隣地と仲が悪い場合の測量問題

≫相続不動産の売却にかかる経費一覧

≫不動産売却にかかる仲介手数料

≫司法書士の相続登記費用

≫建物解体工事の費用相場

≫残置物撤去業者の費用相場

≫遺品整理業者の費用相場

≫測量士・土地家屋調査士の測量の費用相場

≫不動産売買契約書に貼る収入印紙額

≫相続した空き家の売却と譲渡所得税

≫みなし取得費を使った譲渡所得税の計算

≫不動産の登記簿謄本の取得方法

≫不動産の登記簿謄本の読み方と解説

≫抵当権設定登記と抵当権抹消登記

≫建物表題登記と建物滅失登記

≫土地の分筆登記と合筆登記

≫登記済権利証と登記識別情報

≫相続を原因とする空き家問題

≫空き家対策特別措置法

≫空き家を放置するデメリット

≫相続した空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除

≫低廉な空き家の仲介手数料改正

≫相続した不動産売却の流れ

≫不動産売買における手付金

≫3つの媒介契約の比較

≫公簿売買とは

≫重要事項説明書とは

≫区分建物

≫セットバック

≫借地権

≫旧借地法と新借地法の違い

≫瑕疵担保責任

≫危険負担

≫建ぺい率

≫容積率

≫建築確認

≫残金決済

≫公示価格

≫固定資産税評価額

≫路線価

≫評価証明書と公課証明書の違い

≫区分所有者変更届

≫住宅用家屋証明書

各オフィスへのアクセス

お気軽に最寄りのオフィスへお問合せください!!

〒110-0015

東京都台東区東上野4-16-1

横田ビル1階

〒252-0318

相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階

〒220-0004

横浜市西区北幸2-10-36

KDX横浜西口ビル1階(駐車場有)

サイドメニュー

当グループ代表からお客様へ

孤独死にまつわる相続手続きは、多岐に渡る専門知識が必要な非常に難しい業務です。

死後間近の自宅内立ち入り等、我々専門家によっても精神的につらい業務ですが、弊所の国家資格者がお客様の問題解決に向けて全身全霊で立ち向かいます!

メディア・取材実績

「NHKクローズアップ現代」

「AERA(アエラ)/相続編」

「経営の原理原則を貫くニッポンの社長たち」、他多数

孤独死相続の専門家の東京代表

当社松浦代表が「感動、仕事人。HIKOMA」の取材を受けました。

インタビュー記事についてこちらからご覧いただけます。

当事務所の画像集

東京オフィス

町田オフィス

横浜オフィス

業務対応エリア

東京都を中心として一都三県に業務対応!遠方の売却処分もご相談下さい!

東京都内

新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他

神奈川・千葉・埼玉

横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市、千葉県・埼玉県全域

日本全国の不動産に対応!

当事務所では、日本全国の不動産に対応していますので、遠方の不動産を相続された場合も是非ご相談ください!