突如降りかかってきた孤独死の相続手続きにお困りの方をサポートする専門サイト。孤独死にまつわる遺産調査・遺産分割の方法・相続放棄を網羅的に解説します!

孤独死の相続手続き専門サイト

孤独死の遺産相続サポート

東京オフィス 東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階(上野駅)

町田オフィス 相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階(町田駅)

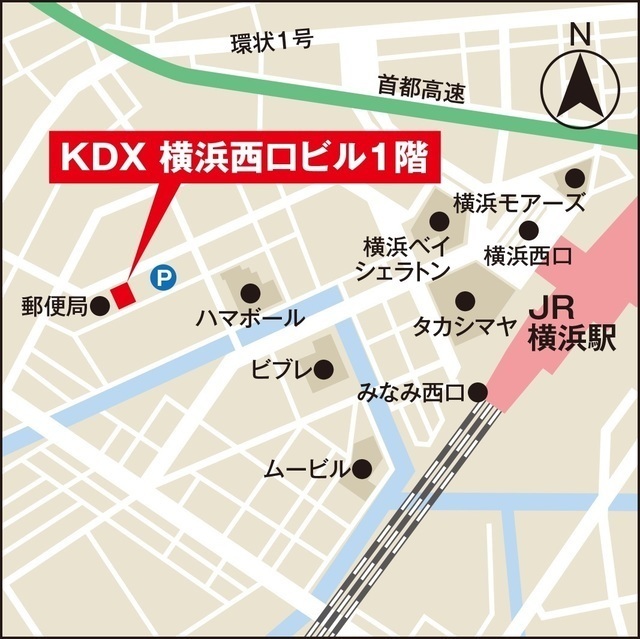

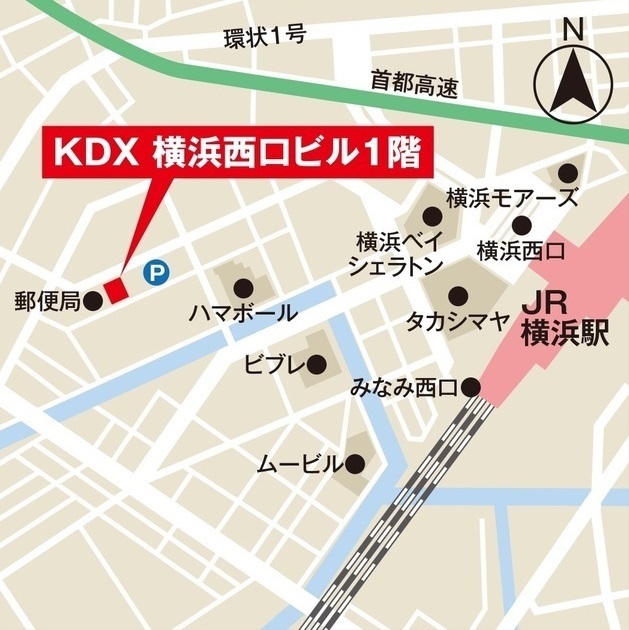

横浜オフィス 横浜市北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階(横浜駅)

(運営:行政書士法人よしだ法務事務所)

業務エリア:東京を中心として神奈川・千葉・埼玉まで対応!

相続した不動産を売却する流れ

(売却完了に必要な7つの手順)

相続した不動産を売りたい

不動産を相続してから売却するまでには、大きく分けて7つの手順が必要となります。

自宅不動産を単純に売却する場合には、余計なことを考える必要はありませんが、相続した不動産を売却するとなれば話は別です。

当事者が複数(相続人全員)となりますので、自分だけの問題ですまないですし、相続という法律上の問題もクリアしていかなければいけません。

相続した不動産を売却するためには、まずは大枠(流れ)をおさえていただき、そこから各論点を検討していった方が合理的です。

ここでは、相続した不動産を売るために必要な7つのステップを解説していきたいと思います。

相続から不動産売却までの7つのステップ

相続発生から売却完了までの一般的な流れは以下のように進みます。

(1)相続の発生

被相続人の死亡によって相続が開始されます。

相続が開始したからといっても、すぐに相続財産を分ける話し合いができるわけではありません。まずは被相続人の葬儀を行わなければなりません。一般的には、四十九日法要などが終わってから相続に関しての話し合いを開始する場合が多いようです。

(2)遺産分割協議

四十九日法要が終わって一旦落ち着いた後に相続に関しての話し合い、いわゆる遺産分割に関しての協議を始めます。

遺産分割協議は、相続人であれば誰から声をかけて開始しても構いませんし、誰が協議を進行させても自由です。

被相続人が遺言書を残していれば、原則、その遺言書の内容にしたがった相続をすることになるでしょう。遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議の場をもうけて話し合いをおこない、誰がどの財産を相続するかを具体的に決める必要があります。

相続財産は、相続人が1人の場合ならともかく、相続人が複数名いる場合には遺産分割協議が終了するまでは相続人全員の共有財産となります。遺産分割は、相続人全員の共有財産を分割するので相続人全員が納得をするのであれば遺言書による指定相続分や法定相続分とは異なっても有効となります。

(3)法務局への相続登記

不動産の相続人が決まったら、被相続人の名義から不動産を相続する相続人へ名義変更する必要があります。

相続による所有権移転登記、いわゆる、相続登記の手続きとなります。相続登記の手続きは必ずしも強制ではありませんが、相続した不動産を売却するのなら、死者名義のまま売ることはできませんので、必ず相続登記が必要となります。また、いつまでも相続登記をしないで放置しておくと、他の相続人が勝手に共有相続登記をしてしまったり、その相続持分を第三者に譲渡されてしまうという恐れもあります。

法務局は平日しか営業していませんので登記申請をおこなうためには平日に動けることが必要となります。相続登記をおこなう際には、大量の書類を収集する必要があります。書類の種類の説明はここでは省きますが、1日や2日で全てを集めることは難しい書類ばかりです。全ての準備が整ったら法務局へ登記の申請をおこないます。

相続登記は、登記手続きの専門家である司法書士へ依頼をしておこなうのが一般的です。

(4)不動産業者への依頼

相続登記の手続きを済ませたら、次は、相続不動産を売却するために不動産業者と媒介契約を結びます。

相続不動産を売却するために仲介をしてくれる不動産業者を探します。すでに相続不動産を買ってくれるという見込みや伝手がある場合を除いては、不動産業者に依頼をします。

仲介をお願いすることで不動産の情報が取引市場に出回りますので、自分で探すよりも買い手が見つかりやすくなります。買い手を探してもらうために媒介契約を結びますが、媒介契約には、「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」の3種類があります。以下で説明します。

①専属専任媒介契約

媒介契約の中でも「専属専任媒介契約」は比較的高い確率で買主が見つかるというメリットがあります。媒介契約の有効期限は最大で3ヶ月、また、不動産業者は1週間に1度以上の頻度で依頼者へ進捗状況を報告することが義務付けられています。

期間が限られている分、不動産業者は何としても買主を探そうとします。依頼者が自分で買主を見つけて契約を結ぶことはできません。専属専任媒介契約の場合には、不動産業者にとって自社のみが売却の仲介をすることができますので、優先的に力を入れて買い手探しにあたってくれます。信頼できる不動産業者を選ぶことが重要となります。

②専任媒介契約

専属専任媒介契約と異なる部分としては、自分で買主を見つけてきて不動産業者を介さずに売却をすることが可能です。媒介契約の有効期限は最大で3ヶ月、また、不動産業者は2週間に1度以上の頻度で依頼者へ進捗状況を報告することが義務づけられています。ある程度、買主の目処が立っている場合には、 専任媒介契約がむいているかもしれません。

③一般媒介契約

一般媒介契約の場合には、同時に複数の不動産業者に仲介を依頼することが可能となります。自分で探してきた買主と不動産業者を介さずに契約をすることも可能です。媒介契約の有効期限も特に定められていません。また、不動産業者が依頼者に進捗状況を報告する義務もありません。契約方法には「明示型」と「非明示型」があります。明示型とは他にどの不動産業者と媒介契約を結んだかを通知する方法、非明示型とはその通知をしない方法です。

一般媒介契約は、不動産業者にとっては安定性が低いため買主が見つかるまでに時間がかかってしまう可能性があります。

(5)物件の調査

不動産業者と売却へむけての媒介契約を結んだら、売却価格を決めるために物件の調査をおこない。不動産の価格は、その不動産の種別、土地・建物の面積、築年数、使用状況などによって変わってきます。物件調査の方法としては、現地調査(接面道路の状況、給排水設備、電気ガス設備など)、法務局調査(登記簿記載事項の確認、隣接所有者の確認、公図・測量図・建物図などの確認)、役所調査(都市計画法や建築基準法の制限などの確認、道路関係の確認、その他の法令制限などの確認、上下水道の埋設管の確認)、近隣の市場調査(近隣における売買事例の確認、市場の将来性・流通性などの確認)をおこなった上で、物件の売却価格を決めていきます。

(6)買主との売買契約

無事に買い手が見つかったら売買契約の締結をおこないます。不動産の売買は大きな取引となりますので、しっかりと売買契約書を作成して取り交わします。

売買契約締結の当日の流れとしては、①売主と買主の顔合わせ、②売却する不動産の説明、③売買契約書の確認・記入・押印、④手付金の受取り、が一般的な流れとなります。不動産売買においては、とても大きな金額のやり取りがおこなわれますので、緊張してしまうこともあるでしょう。

ですが、疑問点や気になることはその場で必ず確認をしておきましょう。ここでしっかりと疑問点などを解消しておかないと後日トラブルに発展する恐れもあります。

(7)残金決済/引渡し

決済と引渡しがいよいよ最終段階となります。決済日当日までに、残置物の片付け、電気水道ガスなどの契約解除、買主へ渡す設備関係の説明書やカギなどの準備をおこない、キレイな状態で買主へ引き渡せるようにしておきます。当然ですが売主は引渡しの前日までに、必ず引っ越しを済ませて建物内には何も残っていないようにしておかなければなりません。

残金決済については、売主の所有権移転と物件引渡し、買主の残金支払いは、同時でおこなうこととなります。

以下が決済当日の流れです。

当日は、売主、買主、銀行の融資担当者、不動産業者、司法書士が集まって決済を行います。

決済の場に到着してからは、①当事者同士の自己紹介、②書類の確認、③支払いの準備、④融資実行、⑤引き渡しと精算、という流れになります。

一般的に、決済をする場所は銀行が多いようです。自己紹介が終わった後は、司法書士から売主と買主へ所有権移転登記の書類が渡され、内容を確認後問題がなければ、売主と買主は委任状に署名捺印をおこないます。支払いの準備では、固定資産税や都市計画税などの税金関係、売買の残代金、登記費用、仲介手数料などの確認と準備をします。

全ての書類が揃ったら司法書士はそれを確認し問題がなければ銀行の担当者へ融資実行の指示を出します。その後銀行は、住宅ローンの融資の実行をおこないます 。

融資の実行が完了したら、買主は売主へ残代金と清算金を渡します。これを受領した売主は買主へ領収書と物件のカギを渡します。不動産業者への仲介手数料、司法書士への登記申請費用もこのタイミングで支払います。

以上が決済日当日の大まかな流れです。決済は平日の午前中におこなわれるのが一般的です 。銀行、不動産業者、法務局(登記申請)の都合によるためです。ですから、ここでも平日に動けることが必要となってきます。

まとめ

ここまで7つの手順(ステップ)をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。思った以上にやることが多いことに気が付くはずです。

ここで書いた流れは、あくまでも大枠ですから、実際には自分たちが相続した不動産を売却して換価しようと思えば、もっと検討すべきこと、やらなければいけないことが出てきます。当然その都度、わからないことがでてくるでしょうから、当サイトに書かれている記事を参考にしながら進めてみてはいかがでしょうか。

もし、どうしていいのか、何から進めていいのかわからないなら、当事務所までご相談いただいてもいいと思います。

なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓

孤独死による相続手続きのことなら当事務所へお任せください!

突然の連絡により相続人となってしまった方を当事務所がサポートします!

「ご自身の親を孤独死で亡くされてしまった。」

「叔父が亡くなったと役所から通知がきた。」

「疎遠にしていた親族が亡くなったと電話がきた。」

「遺体の引き取りについて警察から連絡があった。」

このような特殊な相続事案でお困りでしたら、当事務所までご相談ください。

全くわからないゼロからの相続であっても、遺産調査からお客様の相続手続きを解決に導きます。

また、孤独死で問題となる事故物件処分についても対応しておりますので、総合的に解決できる事務所をお探しでしたら是非一度、当事務所までご相談ください!

専門性をもった当事務所の国家資格者がお客様の問題を、一緒に解決してみせます。

ご依頼は、各オフィスまで直接お問い合わせください!

孤独死に関する記事

≫孤独死の相続手続きが難しい理由

≫孤独死の相続手続きの流れ

≫まずは何からはじめるべきか

≫相続人の把握(相続人間で情報共有)

≫遺産の調査(自宅内の捜索)

≫相続放棄の検討

≫遺産分割協議

≫相続財産の解約と名義変更

≫自宅内の遺品整理

≫自宅の売却処分or賃貸解約

≫税務申告

≫孤独死の定義・データ

≫孤独死で多い死因と発生原因

≫孤独死の発見から葬儀まで

≫孤独死の葬儀代は誰が払うのか

≫孤独死の処理にかかる費用の目安

≫孤独死の相続開始日(推定死亡日)

≫孤独死での相続人の調べ方

≫遺品から見つけるべき大切な書類とは

≫プラス財産の調査方法

≫マイナス財産の調査方法

≫孤独死での相続放棄の選択

≫孤独死での相続放棄の3ヶ月期間伸長

≫孤独死があった自宅の遺品整理

≫孤独死の後始末(特殊清掃)

≫孤独死が事故物件に該当するか判断基準

≫孤独死があった家は売却処分できるのか

≫孤独死があった賃貸物件の解約・損害賠償

≫孤独死保険とは

≫孤独死と遺産相続

相続に関する記事

≫普通失踪と特別失踪とは

≫相続人で相続財産を分ける方法

≫胎児の相続権

≫法定相続人の範囲

≫法定相続分の計算方法

≫養子の相続権

≫内縁の配偶者と相続権

≫認知症の相続人がいる相続手続き

≫行方不明の相続人がいる相続手続き

≫未成年者の相続人がいる相続手続き

≫特別代理人の選任申立て

≫相続手続きと戸籍謄本の制度

≫遠方の戸籍謄本を取得する方法

≫死亡届と相続手続き

≫遺産分割協議の流れと進め方

≫生前のうちに相続放棄できるか

≫相続関係から離脱する2つの方法

≫相続不動産を換価分割する方法

≫換価分割の進め方と注意点について

≫換価分割での売り方と売却方針

≫相続不動産の換価分割まとめ

≫遺言が見つかっても遺産分割協議はできるのか

≫嫡出子と非嫡出子の法定相続分の違い

≫相続登記とは

≫相続開始後の賃料収入は誰のもの?

≫名義預金と相続について

≫借金も相続してしまうのか

≫香典は相続財産に含まれるか

≫被相続人の借金・債務の調査方法

≫未払いの病院代や光熱費は相続する?

≫葬儀費用は相続人に支払い義務がある?

≫準確定申告とは

≫海外在住の相続人がいる遺産分割

≫相続欠格とは

≫相続人の廃除とは

≫相続財産に含まれるもの

≫みなし相続財産とは

≫死亡保険金は相続税の課税対象か

≫死亡退職金は相続税の課税対象か

≫単純承認に該当する行為

≫限定承認とは

≫自筆証書遺言とは

≫秘密証書遺言とは

≫公正証書遺言とは

≫寄与分とは

≫特別受益とは

≫遺言書の検認手続きについて

≫自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

≫遺留分とは

≫遺留分の放棄とは

≫相続放棄とは

≫相続放棄の申述方法

≫相続放棄の3ヶ月の期間伸長

≫3ヶ月経過後の相続放棄

≫相続放棄の撤回・取り消し

≫権利証を紛失した場合の相続登記

≫被相続人名義の預貯金口座の凍結

≫相続により凍結された預貯金口座の解約方法

≫預貯金口座の相続手続きまとめ

≫相続放棄と生命保険金

≫相続手続きの流れ

≫相続放棄と空き家の管理責任問題

≫代償分割とは

≫相続登記の期限

≫相続登記にかかる費用

≫遺産分割による相続登記

≫遺言による相続登記

≫遺贈の登記とは

≫相続税の申告義務者

≫相続税の申告期限

≫相続税の納付期限

≫小規模宅地等の特例とは

≫遺産分割協議が整わない相続税申告

≫相続税申告に必要な残高証明書と取引明細

≫株式・証券の相続手続きの方法

≫旧相続税と新相続税の比較

≫遺言を書くメリット・デメリット

≫遺言を絶対に書いておくべき人とは

≫遺言執行者とは

≫特別の方式による遺言とは

≫公正証書遺言の作成方法

≫遺言と意思能力の問題

≫無効とならないような自筆証書遺言

≫親に遺言を書いてもらうためには

≫遺言を書き直すことはできるか

≫公正証書遺言作成にかかる公証人手数料

≫遺言の一部変更・訂正の方法

≫遺言を紛失してしまったら

≫遺言の撤回・取り消しの方法

≫遺言に不動産を載せる際の注意点

≫付言事項とは

≫2通以上の遺言が見つかったら

≫相続税の分割払い

≫相続税の物納とは

≫相続税の配偶者控除とは

≫相続税の未成年者控除とは

≫相続税の障害者控除とは

≫相続税の申告をしなかったら

≫遺贈寄付とは

≫遺言で相続人以外に遺贈する注意点

≫「相続させる」趣旨の遺言とは

≫相続時精算課税制度とは

≫遺言の受取人が先に死亡したら

≫遺言の作成を専門家へ依頼するメリット

≫負担付き遺贈とは

≫遺産分割を放置するデメリットは

≫代襲相続と数次相続の違い

≫暦年贈与とは

≫二次相続を意識した遺産分割とは

≫養子縁組を使った相続税対策

≫売れない空き家問題

≫遺産分割調停とは

≫遺産分割調停の申立て方法

≫遺産分割調停に基づく相続財産の名義変更

≫遺言に基づく相続財産の名義変更

≫包括遺贈と特定遺贈の比較

≫遺贈と死因贈与の違い

≫換価分割で発生する税金

≫換価分割と譲渡所得税・みなし取得費

≫除籍謄本とは

≫改製原戸籍とは

≫資格者による職務上請求書の戸籍・住民票取得

≫相続手続きと専門家の関わり

≫相続手続きと行政書士

≫相続手続きと司法書士

≫相続手続きと弁護士

≫相続手続きと税理士

≫相続手続きと信託銀行

≫疎遠な相続人との遺産分割の進め方

≫成年後見制度とは

≫法定後見と任意後見の違い

≫後見人と遺産分割協議をする問題点

≫遺産分割協議後に相続財産が見つかったら

≫期限が存在する相続手続きまとめ

≫遺産分割協議書の作成方法

≫遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違い

≫換価分割・代償分割・現物分割の比較

≫普通養子縁組と特別養子縁組

≫団体信用生命保険と抵当権抹消

≫公正証書遺言の検索方法と調査

≫法定相続情報証明制度

≫法定相続情報一覧図の申請方法

≫法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い

≫高齢者消除

≫同時死亡の相続関係

≫準正

≫半血の兄弟の相続分について

≫相続財産管理人

≫法定相続登記後に遺産分割をしたら

≫数次相続が発生した場合の相続登記

≫相続分の譲渡

≫遺産分割協議のやりなおしはできるか

不動産売却に関する記事

≫相続した不動産売却の流れ

≫相続した不動産の相場調査の方法

≫相続不動産の「換価分割」とは

≫売却の前提に必要な相続登記

≫売却する相続不動産の名義は誰にすべきか

≫相続不動産の売却先は個人?不動産業者?

≫相続した共有持分のみ売却できるか

≫住宅ローンが残った相続不動産を売る方法

≫相続した借地付きの建物を売却する方法

≫相続した底地を売却する方法

≫相続した戸建てを売却する注意点とは

≫相続したマンションを売却する注意点とは

≫相続人同士が遠隔地の場合の相続不動産売却

≫遠方の相続不動産を売却する方法

≫売りたい相続不動産の中で亡くなった場合

≫売りたい相続不動産が再建築不可の場合

≫売約予定の相続したマンションの管理費の支払い

≫相続した建物が未登記でも売却できるか

≫相続した土地の売却に測量が必要な理由

≫隣地と仲が悪い場合の測量問題

≫相続不動産の売却にかかる経費一覧

≫不動産売却にかかる仲介手数料

≫司法書士の相続登記費用

≫建物解体工事の費用相場

≫残置物撤去業者の費用相場

≫遺品整理業者の費用相場

≫測量士・土地家屋調査士の測量の費用相場

≫不動産売買契約書に貼る収入印紙額

≫相続した空き家の売却と譲渡所得税

≫みなし取得費を使った譲渡所得税の計算

≫不動産の登記簿謄本の取得方法

≫不動産の登記簿謄本の読み方と解説

≫抵当権設定登記と抵当権抹消登記

≫建物表題登記と建物滅失登記

≫土地の分筆登記と合筆登記

≫登記済権利証と登記識別情報

≫相続を原因とする空き家問題

≫空き家対策特別措置法

≫空き家を放置するデメリット

≫相続した空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除

≫低廉な空き家の仲介手数料改正

≫相続した不動産売却の流れ

≫不動産売買における手付金

≫3つの媒介契約の比較

≫公簿売買とは

≫重要事項説明書とは

≫区分建物

≫セットバック

≫借地権

≫旧借地法と新借地法の違い

≫瑕疵担保責任

≫危険負担

≫建ぺい率

≫容積率

≫建築確認

≫残金決済

≫公示価格

≫固定資産税評価額

≫路線価

≫評価証明書と公課証明書の違い

≫区分所有者変更届

≫住宅用家屋証明書

各オフィスへのアクセス

お気軽に最寄りのオフィスへお問合せください!!

〒110-0015

東京都台東区東上野4-16-1

横田ビル1階

〒252-0318

相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階

〒220-0004

横浜市西区北幸2-10-36

KDX横浜西口ビル1階(駐車場有)

サイドメニュー

当グループ代表からお客様へ

孤独死にまつわる相続手続きは、多岐に渡る専門知識が必要な非常に難しい業務です。

死後間近の自宅内立ち入り等、我々専門家によっても精神的につらい業務ですが、弊所の国家資格者がお客様の問題解決に向けて全身全霊で立ち向かいます!

メディア・取材実績

「NHKクローズアップ現代」

「AERA(アエラ)/相続編」

「経営の原理原則を貫くニッポンの社長たち」、他多数

孤独死相続の専門家の東京代表

当社松浦代表が「感動、仕事人。HIKOMA」の取材を受けました。

インタビュー記事についてこちらからご覧いただけます。

当事務所の画像集

東京オフィス

町田オフィス

横浜オフィス

業務対応エリア

東京都を中心として一都三県に業務対応!遠方の売却処分もご相談下さい!

東京都内

新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他

神奈川・千葉・埼玉

横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市、千葉県・埼玉県全域

日本全国の不動産に対応!

当事務所では、日本全国の不動産に対応していますので、遠方の不動産を相続された場合も是非ご相談ください!